特定ケア看護師

青森で奮闘中

診療所医師の診療補助として

初診! 再診! 健診! 予防接種! 訪問診療!!

みなさん、こんにちは。 特定ケア看護師の細川信康です。 私は今年4月から、青森県下北郡東通村にある東通村診療所(有床診療所)に3か月間の地域支援として赴任し従事しています。 私は診療所医師2名の診療の補助として、主に外来診療・訪問診療・病棟患者管理を行っています。診療所では1日に初診・再診・健診・予防接種・訪問診療を合わせて約70~80名を診ており、時には100名を超える日もあります。私はそのうち約20~25名を担当しています。1日の診療の終わりには指導医とその日に診療所で実施した全ての画像検査と私が担当した診療の振り返りを行い、次により質の高い診療が提供できるように良い学びの機会が得られています。

普段都心にある病院で働く私にとって地方の診療所での診療は、その土地の地形・天候・季節・歴史・文化・産業・人口動態など、その土地だからこその生活と医療が密接に関係していることを実感でき、とても興味深いものとなっています。 また、生まれてから都会でしか生活してこなかった私が、最寄りのコンビニまで10㎞以上離れている地方での生活に耐えられるか不安もありましたが、多くの野鳥やリス・キツネ・サル・カモシカ・東通牛・寒立馬などの動物に出会ったり、山や海や川、花や草や木などの豊かな自然から季節が移り変わりゆく様子を感じたり、名所を訪れ歴史や文化に触れたり、その土地ならではの食べ物・料理に舌鼓を打ったり、患者さんだけでなく住民の方や一緒に働く職員の方とふれあったり、都会では決して送ることのない生活を十二分に楽しんでいます。 そして何よりもこれらの経験から、今までの自分にはなかった価値観や基準に出会い、新しい価値観を見出すことができます。 そんな経験のできる地域支援をみなさんも目指してみてはいかがでしょうか。

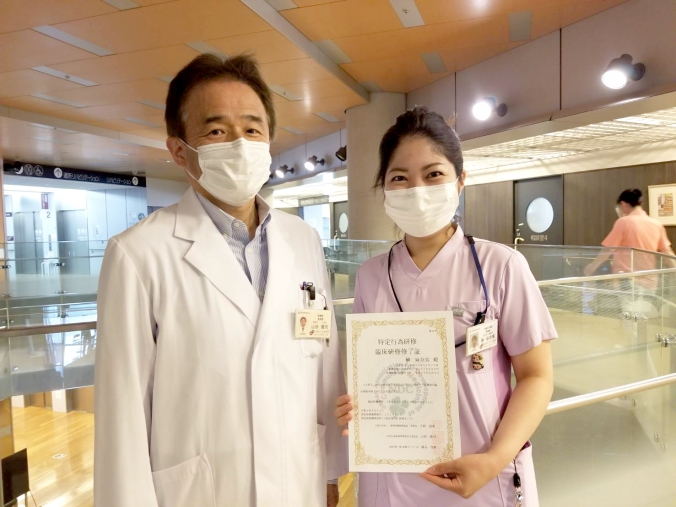

第4期:特定ケア看護師

臨床実習終了しました

臨床実習を振り返って…

働いている施設で、研修できたことで、研修をしている意識と働いている意識が共存しているような感覚がありました。 もともと4階病棟で働いていましたが、研修中は、すべての病棟、外来、手術室、老健などを回ります。はじめて経験するフロアで、NDC看護師として、できる事や求められる事。何が必要とされているか探しながら、環境を整える必要がありました。先生や看護スタッフと相談し、研修ノルマを実践できるよう、ひとつひとつ開拓していく作業は、いま振り返ってみるとタフな経験だったと思います。

それぞれの現場では、研修中の学生のような立場にはしてくれません。医療的な処置から食事介助、外来でのオーダー受け作業まで、なんでも、いつでも動けるフットワークの良さがないと、スタッフの信頼関係を築くことはできませんでした。その中で、相談してもらえる関係性をつくり、各部署の困っている事が見えてきた部分もあると思います。 臨床研修が終了したことで、ホッとした部分もありますが、それより、もう研修生ではない…という緊張感の方が大きいかもしれません。 これからも、現場で勉強することは変わりません。日々、頑張るのみだと思っています。

台東病院の先生は、特定ケア看護師への理解が、本当に、本当にあり、感謝しかありません。そして、同じ立場で相談できる前任者が活動してくれていたことも大きかったと思います。 特定ケア看護師の価値を高めるためには、実際、病院にどんな効果があるのか。実際の成果を証明していく必要もあります。協会内だけでなく将来、多くの病院で認知されるよう、特定ケア看護師だからこそ出来ることを見つけていきたいと思います。一年間の研修、ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。

NDC特定ケア看護師

3期生研修報告

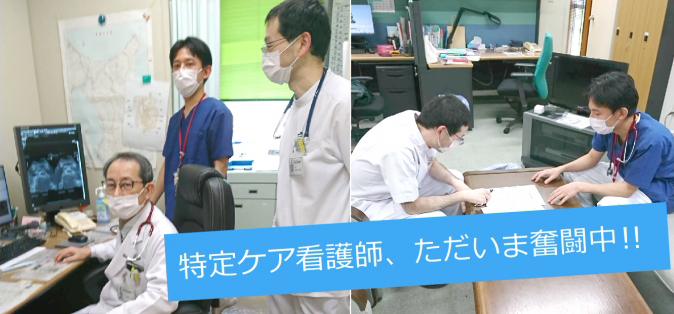

左から順に→同期(石岡第一病院)、本人(台東病院・主任)、研修施設の東京医療センター病院長、NDC教育担当

看護師は、患者さんの小さなサインに気づくことができます。

特定ケア看護師研修第3期生の細川信康と申します。普段は看護主任として病棟に勤務しております。私たち看護師は、いつも患者のすぐそばで仕事をしているからこそ「あれ、いつもと違う」と患者さんのちょっとした変化に気づくことができます。そして、後に急変や重症化のサインだったとわかることもあります。看護主任として勤務していると病棟スタッフから「○○さん、昨日から微熱が出ているんです」や「いつも全部食べる□□さんがご飯を残しているんです。いつもより元気が無いような気がします」など患者さんのちょっとした変化を相談されることもあります。バイタルサインが崩れていなかったり、他の自覚症状に乏しかったりすると、医師に報告するまでも無いように思い、様子を見ることがあります。しかしその後に肺炎を起こしていた、消化管出血していたことが分かり、患者さんが急変や重症化した経験があります。「患者さんの変化に気付いていたのに、なぜ分からなかったのだろう。」と思ったことも少なくありません。私はそんな経験からもっと患者さんや病棟スタッフの力になりたいと思い、この研修を受講しました。

臨床推論を経て、診断に辿り着いていくことを学びます。

この研修では臨床推論をもとに21区分38行為の特定行為を学びます。臨床推論とは、病歴と身体所見からいくつかの疾患を推定し、さらに問診と身体診察で鑑別診断を絞っていくことを呼びます。ふだん看護師は患者さんに診断がついた状態から関わることが多いですが、この研修では臨床推論を使って、症状のある患者さんがどんなプロセスを経て診断に辿り着いていくことを学びます。さらに診療の補助の範囲で実践する特定行為を学びます。今までとは違う思考と手技を学ぶので難しく感じますが、問診と身体診察から診断に辿り着き、特定行為を実践していく奥深さを学ぶことができます。

研修では、おもに総合診療科をはじめ各科を回ります。

1つの医師グループと一緒に行動し、医師の診療の様子をシャドーイングします。また、実際に患者さんを受け持ち、診断に辿り着くプロセスやその後の治療について学び、特定行為を見学・一部介助・実施します。

私が研修を通して学んだことの一つは、問診や身体診察の一つ一つに診断につながる意図を持っていることです。それぞれの疾患には特異的な病歴や身体症状があります。頭痛を訴える患者さんの頭痛の性状が突然発症の雷鳴時痛ならクモ膜下出血を疑います。悪寒を訴え、掛け物を重ねても歯を鳴らしながらガタガタ震えている、悪寒戦慄のある患者さんでは敗血症を疑います。腰背部痛があり排尿時痛や頻尿を訴える患者さんでは腎盂腎炎を疑います。医師の問診や身体診察は、このような疾患に特異的な病歴や身体所見を確認して鑑別診断を絞り込んでいきます。そしてさらに問診と身体診察を繰り返し確定診断に迫っていきます。

治療の開始時間を短縮することで、患者さんの予後を改善したい

看護師として疾患を通して患者を看るのではなく、症状を通して患者を診ることは、今までの私にはない患者の見かたでしたが臨床推論は看護師として患者の見かたに幅が広がると考えています。研修中にある指導医に教えていただいたことがあります。昔の医療は現在ほど検査へのアクセスが良くはありませんでした。さらに一つ一つの検査にも時間が掛かるものでした。

現在よりも限られた医療資源のなかで「問診と身体診察で確定診断まで辿り着き、検査で答え合わせする」というものです。

私たち看護師は診断をつけることはありません。しかし、症状のある患者さんを目の前にした時にいくつかの疾患を思い浮かべ、さらに問診や身体診察で最も疑わしい疾患を推定し、その後の医師による治療の開始時間が短縮できたならば、患者さんの予後が改善されることは想像しやすいと思います。また医師による治療がすぐに始められなくても、特定行為の範囲で治療を開始することも可能であり、それは患者さんの予後の改善に繋がるかもしれません。

この研修は、患者さんやスタッフの力になるきっかけを与えてくれると信じています。

現在、私は自施設で研修中ですが、各部署のスタッフから研修生の私に患者さんのことを相談されることがあります。看護師はいつも患者さんに寄り添い、患者さんの少しの変化にも気づき、患者さんのことを考えています。そんな気持ちに応えられるように、これからの研修も取り組んでいきます。 私たち第3期生は12名の研修生がいます。日本全国の様々な規模の施設(診療所・老健~特定機能病院)から参加しています。研修には研修生全員が集まって集合研修するプログラムもあります。普段は一緒にいることのない研修生同志ですが、集合研修中は研修でもそれ以外でも仲が良く、食事に行ったり飲みに行ったりします。自施設で働いていると自施設のことにしか目が向きませんが、研修生で集まると他の施設ではどんな医療を提供しているのか、どんなことに困っているのか等なかなか聞くことのない実際の話を聞くことができ良い刺激になります。研修中は研修施設が違っても連絡を取り合い、情報交換したり、お互いに励まし合いながら、協力して研修に取り組んでいます。

無事、特定行為の研修を終了しました。2019年3月

JADECOM-NDC

地域医療振興協会ではNDC取得を推奨しています。

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)」により、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「保助看法」という。)の一部が改正され、特定行為に関わる看護師の養成が、平成27年10月から施行する事になった、いわゆる38の特定行為が出来る看護師をさす。当組織の理念『いつでも どこでも だれにでも』のとおり、山間・へき地・離島における標準的な医療を提供できることを目指す医師を支援し、医師の事前の指示の下で、医行為を実践できる看護師を言う。組織の名称を反映して、JADECOM-NDCと命名した

JADECOM-NDCの目的

JADECOM-NDCは、地域医療振興協会の主たる目的である、『医療の提供がままならない山間へき地過疎地における医療の提供』を促進するために、医師の指示のもと、国が定めた38の特定医行為を実践し、かつ、看護の視点で対象の生活を整える事と併せて、地域の健康を保持・増進することを目的とする

ヘルスプロモーション活動

ヘルスプロモーション活動とは

日本におけるヘルスプロモーションの推進に関する研究を行なうとともに、自ら、医療・福祉施設ならびに自治体と協同して、生活習慣病や介護・認知症の予防活動に先進的に取り組みます。また、効果的な取り組み(好事例)を他の地域にも横展開を図るほか、全国的な普及にむけた政策提言を行うことを目指しています。

研究員として台東病院に関わり医療を客観的に見つめてます。

私は、地域医療振興協会のヘルスプロモーション研究センターに2016年4月に研究員として着任しました。台東病院では、患者様やそのご家族、職員が健康に過ごせるように台東病院における医療サービスの質の向上を目指して、WHOが推進するHPH(Health Promoting Hospitals & Health Services)に基づいたヘルスプロモーション活動を推進するためのプロジェクトを立ち上げ、2016年3月から実際にプロジェクトが開始されました。私はその推進役を担うため、台東病院の看護部の一員となって業務をしています。 主たる取組みの一つとして、既に多職種連携による禁煙推進プロジェクトの活動が始まりました。また、リハビリテーションを利用している患者さんを対象として、診療や看護の実態把握やデータ分析、関係者へのヒアリング等を実施し、課題の明確化と課題解決のための具体策の検討に取り組んでいます。研究員として台東病院に関わり、医療を客観的にじっくりと見つめることで、見えてくることが沢山あります。現場の看護師として働いていた頃とは違い「組織として何をどうしたらよいか」を考える大きなやりがいを持って働いています。台東病院に関わるすべての人が健康で暮らせるように日々努力したいと思います。

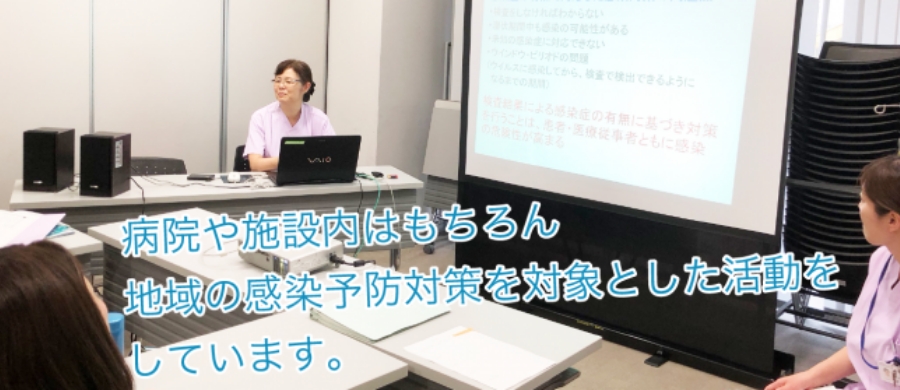

感染管理 認定看護師

患者様、ご家族、病院で働く職員を感染から守るために。

多職種と協働しながら患者様はもちろん、ご家族など来院者の皆さま、病院で働く職員を感染から守るため日々の活動を行っています。具体的には、感染症発生動向の調査、アウトブレイクの予防・早期対応、感染対策マニュアルの整備・マニュアルの周知徹底、適切な感染防止対策が実践できるように職員への指導・相談、院内感染対研修の企画・実施、院内感染委員会、看護部感染委員会などの委員会活動のほか、ICTの一員として、医師・検査技師・薬剤師・看護師で構成された組織横断的なチームで院内ラウンドを実施し、感染予防対策の活動を行っています。高齢者の方々は免疫力が低下し、易感染状態にありますが、それぞれの患者様に適した療養生活が送れるよう各部署と連携し、ケアを提供しています。 また、感染管理認定看護師としての活動は院内だけにとどまらず、連携している施設との地域連携感染防止合同カンファレンスへの参加、地域住民を対象としたインフルエンザ予防や肺炎予防などの感染防止対策について地域住民への活動も行っています。

老人保健施設千束看護師長のアメリカ研修

ペンシルバニア州にある「トーマスジェファーソン病院」へ

「アメリカの看護師研修へ行ってみないか」と上司より勧めていただき11月3日から10日間、ペンシルバニア州にあるトーマスジェファーソン病院へ行かせていただきました。現地の看護師からの講義、病院・施設見学、シャドーイングなどから感じたことは、看護という仕事に対するプライドと、モチベーションがとても高く、イキイキと働いている。ということでした。ペンシルバニア州は2年ごとに看護師免許更新の義務があり、教育や研修を受け必要なポイント数を取得しないと免許が更新できないそうです。すなわち2年ごとに技術と知識を習得しなければ命を預かる看護の世界では仕事ができないということでした。看護師である以上、生涯学び続けなくてはなりません。日々自己研鑽をし、専門性を高めることで、仕事に対するモチベーションが向上しているのではないかと感じました。また、良い接遇、良い仕事をしたスタッフに対して、フロアの廊下に名前を掲示したり、スタッフ全体で表彰しパーティをしたりと、賞賛を病院全体で行っているところに感銘を受けました。人は褒められて育つ とは言いますが、いいところを皆で称えることで、さらに仕事に対するモチベーションが上がるのだと感じました。日本人は相手を褒める表現がやや苦手だと思うので、見習いたいです。沢山のいい刺激をもらえたので、これからも良い看護が提供できるように、日々自己研鑽につとめ、頑張ります。

ランチミーティングもありました。

研修に参加したメンバー

たくさんの刺激を受ける事ができました。

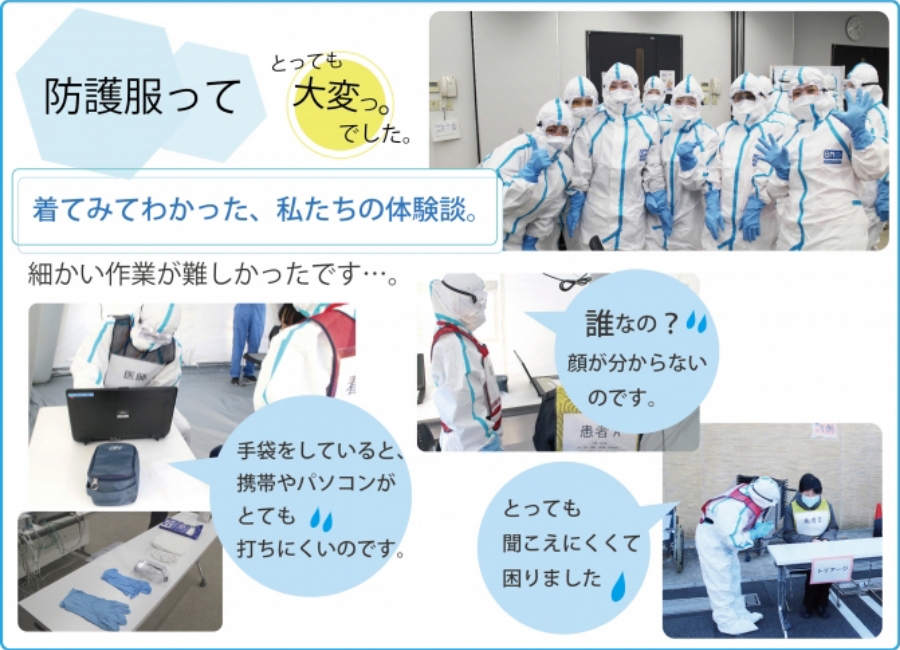

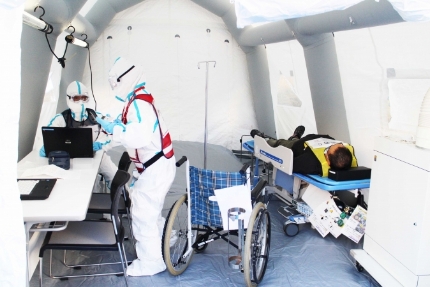

新型インフルエンザ等 対策訓練

「新型インフルエンザ訓練」を実施しました。

訓練は、台東区内で強毒性の新型インフルエンザが流行している想定で行いました。病院の駐車場に印圧テントを設営して、臨時の新型インフルエンザ外来を設置します。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、医事課の職員が、防衛服を着て診療を行い、重篤な患者は指定医療機関へ搬送するための訓練も行いました。新型インフルエンザ等の感染症が発生した場合でも、適切な対応を行い、地域の皆様が安心して、この街で暮らし続けていくことができるように対策を整えています。

回復期リハビリテーション 認定看護師

自立を叶えるためには、他職種との連携が大切です。

私が所属している回復期リハビリ病棟は、脳卒中による麻痺や転倒による骨折などで、後遺症が残ってしまい自宅への退院が困難な患者様に集中的にリハビリを行う病棟です。回復期リハビリ病棟で働く看護師が、意識しなければいけないことは、患者様の日常生活動作を、ただ介助するだけなく「自宅退院に向けた、自立を助ける」ために何が必要か、何が問題点かを考え、ひとつひとつの介助につなげていくことだと思います。時には、じっと見守ることも大切になります。当院の理念である、自立した生活=「ずっとこのまちで暮らし続けたい」を叶えるためには、医師、リハビリスタッフ、管理栄養士など他職種との連携も重要で、患者様の自宅でのライフスタイルを踏まえたサポートを考える必要もあります。 現在、私は回復期リハビリテーション病棟協会が主催している認定コースを受講している過程になります。認定を受けるには18日間の講義を受け4ヶ月以上の実践報告を行い、認められる必要があります。今は講義を終えて病棟での実践活動を行っており認定コース過程の実践面では“食事をおいしく食べられるようにする”ための、さまざまな活動を学びました。今後は認定コースで経験したことをひとつでも多く実践で活かすことが出来るように頑張りたいと思っています。